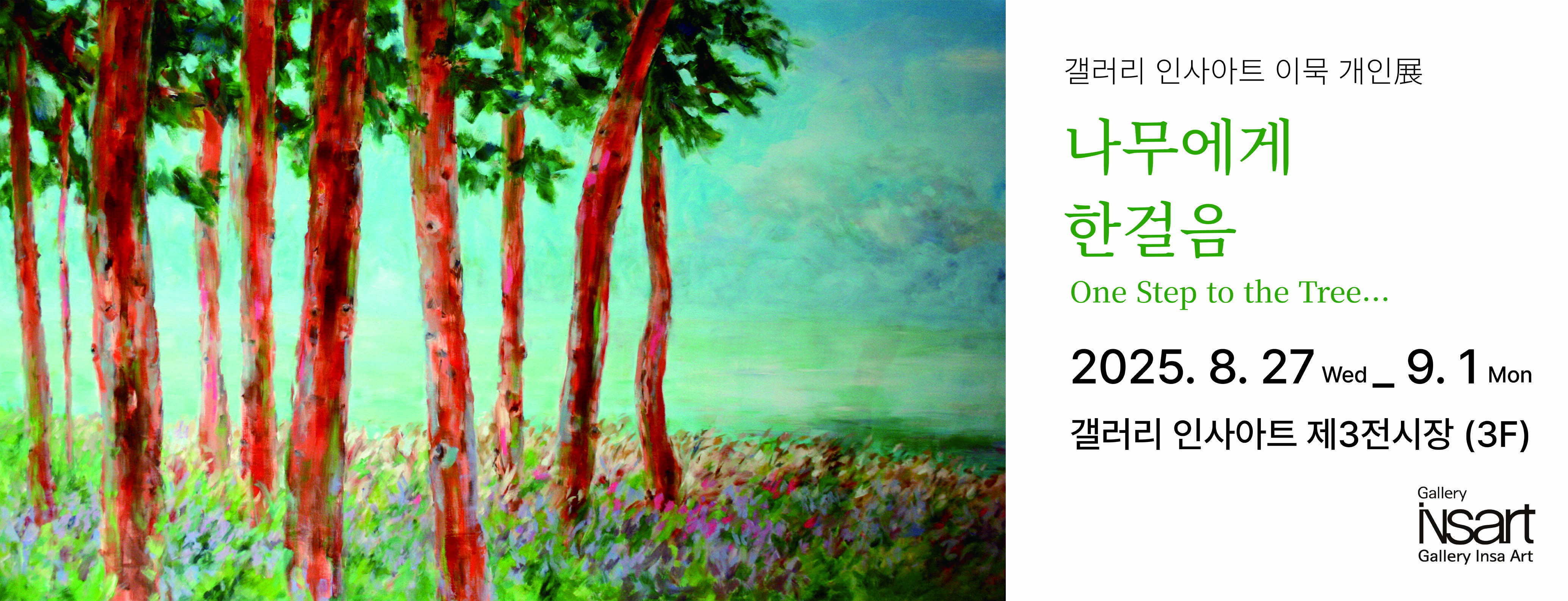

이묵 개인전 나무에게 한걸음

이묵

2025 08/27 – 09/01

3 전시장 (3F)

나무에게 한 걸음..展

최정미_경희대 겸임교수, DAIN Art Gallery 디렉터

독일의 시인이자 언어학자인 아우구스트 빌헬름 슐레겔(August Wilhelm von Schlegel)은 일상적인 현실을 넘어서 상상의 세계로 고양시키는 것을 ‘시적’이라고 했다. ‘나무에게 한 걸음…’은 자신의 정원에서 수많은 꽃과 나무들을 가꾸어 온 작가 이묵의 풍경화展이다. 반짝반짝 빛이 나는 오래된 나무 파렛트, 규칙적으로 짜고 또 짜지기를 반복한 알록달록한 색상의 물감들, 이 모든 것들은 풍성하면서도 정갈하게 꾸며진 그의 정원과 참 많이 닮아있다. 작가의 초기 유화 작업에서는 유채로 풍경을 그리던 보통의 한국 작가들이나 유럽의 인상파 화가들처럼 캔버스 위에 두껍게 물감을 쌓아가는 듯한 붓터치와 색상들이 그가 바라보았고 경험했을 자연의 요소들을 통해 나타난다. 그렇게 작가 이묵은 숲을 그리고, 산을 그리고, 강을 그리고, 바위를 그리고, 나무를 그려왔다. 그런 그의 그림들을 자세히 살펴보면 섬세한 색채들의 조합과 붓터치 그리고 운동감이 돋보이는 나무들이 눈에 띄는데, 다양한 색채들과 움직임들은 작가의 그림에 화려하면서도 생동감이 돌게 하는 묘미가 있다. 이묵 작가가 그려내는 작품의 주제들은 여느 작가들이 즐겨 그리는 풍경화처럼 우리에게 참으로 익숙하다. 하지만 그의 그림에서는 다른 화가들의 작품에서는 잘 보이지 않는 조금은 색다른 규칙과 규율이 있다. 특히 그가 그려낸 나무들을 보면 더욱 그 생각이 깊어진다. 때로는 쌓아가고 때로는 지워버린 흔적들, 가끔 보이는 빠른 움직임들, 조화를 이루는 크고 작은 붓터치들, 그래서 이묵의 그림을 보면 수없이 많은 이미지와 색들로 쓰고 지우기를 수없이 반복했을 한 편의 시와 같은 느낌이 들 때가 있다. 그렇게 이묵의 그림들은 ‘시적’이라고 정의하고 싶다. 이는 아마도 그림을 그리며 시를 써온 그의 시를 경험했기 때문이리라. 그의 시에서 하나의 회화작품을 연상했던 것처럼 말이다.

르네상스의 화가들은 자연을 모방했다. 고전주의 화가들은 자연을 초월하기 위해 자연의 요소들을 재구성했고, 19세기의 화가들은 자연을 경험했다. 오랜 시간 자연의 풍경을 그려 온 화가 이묵은 이 순간 자연을 보며 삶을 떠올리고, 사람을 떠올리며 나무를 그린다. ●한 해를 살아가는 나무들을 보면서 사람의 삶과 많이 닮았다는 생각을 해봅니다. 나무는 속으로부터 잎과 꽃을 피우고 계절이 바뀌는 절정의 순간에는 지체를 아낌없이 잘라내며 새로운 삶과 희망을 준비합니다. 그리고 그 반복되는 과정을 통해서 세월의 무게만큼 키가 자라고 몸집을 키우며 성장합니다. 나는 나무를 심고 가꾸며 땀 흘리는 것을 좋아합니다. 언제부터인가는 숲과 나무를 보면서 사람들의 삶을 생각하게 되었고, 사람을 대신해서 나무를 그리게 되었습니다. 내가 그려가는 나무들 속에서 내 삶이 잘 익어갈 수 있었으면 좋겠습니다.(이묵 작가 노트 中) 사이먼 샤마는 ‘풍경과 기억, 1995’에서 “풍경은 자연이기 이전에 문화이며, 숲과 물과 바위에 투사된 심상의 산물이다”라고 했다. 화가가 사용하는 색과 형태들은 자신이 사물을 보는 방식을 표현하는 수단이다. 따라서 우리는 그 그림이 제시하는 결론에 비추어 그 시작을 상상하게 되는데 작가 이묵에게는 그 시작이 그 만의 정원에서부터이지 않을까 생각해 본다. ‘나무에게 한 걸음…’展은 하나의 그림이 시가 되고, 하나의 시가 그림이 되는 그런 작품들이 모여있는 이묵의 첫 개인전이다. ■최정미