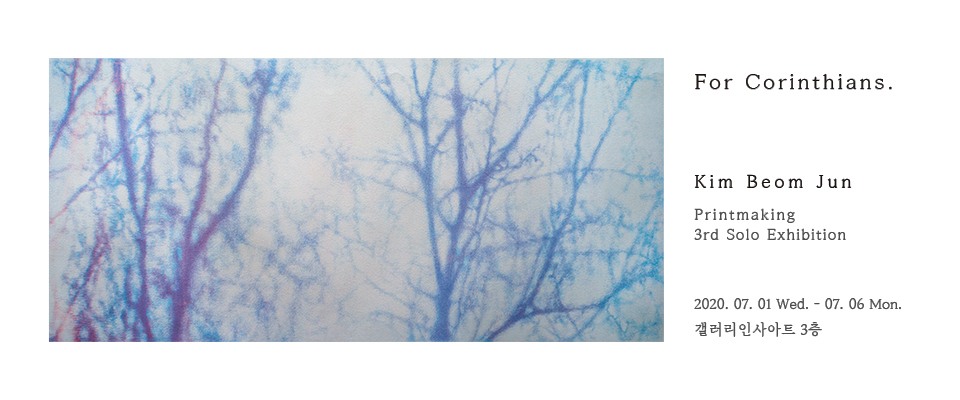

김범준 개인전 For Corinthians.

김범준

2020 07/01 – 07/06

3 전시장 (3F)

김범준 전시서문

막의 이쪽과 저쪽, 김범준의 ‘검 프린트’

황인(Hwang, In 미술평론가)

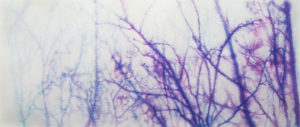

김범준은 나무 혹은 나무의 그림자를 드로잉 한다. 그리고 그 드로잉을 필름에 담아 검 프린트로 인화하여 낸다. 가느다란 줄기와 가지를 가진 나무들의 집합은 숲을 연상케도 한다. 나무들은 바람에 떨리고 있다.

나무의 윤곽선이 자리해야 할 가장자리는 떨림이 남긴 흔적의 빈도에 따라 농담을 달리하는 그라데이션이 대신하고 있다. 선이 소거되어 없는 대신 빛과 그림자로 이루어진 그림이다. 작가는 자신과 나무 사이에 막이 존재하고 있음을 느끼며, 그 막으로 인해 나무라는 대상의 구체적인 모습과 윤곽선이 흐릿해진다고 한다.

대상(Gegenstand)은 서로 마주(gegen) 서있는(stand) 상태를 일컫는다. 이는 대상이 따로 독립적으로 존재하는 게 아니라 주체와 필경 동반을 하고 있음을 의미한다. 주체와 대상이 함께 하는 공간을 상정했을 때, 대상을 향한 주체의 시선과 함께 대상이 주체를 향한 시선이 서로 부닥치며 긴장감이 팽팽하게 부풀어 오름은 당연하다.

이때 대상과 주체 사이로 틈입하는, 작가의 심상 속에서 돋아난 막의 개입으로 인해 주체와 대상 사이의 긴장감은 다소 누그러진다. 주체를 향한 대상의 시선의 힘을 약화시키는 반면 대상을 향한 주체의 선택적 시선의 강화가 진행된다. 선택적 시선이란 자연의 질서를 조형적 질서로 개편하려는 의도적인 시선에 다름 아니다.

막은 이쪽과 저쪽을 가르는 경계가 되기도 하고 저쪽의 것들이 이쪽으로 통과하는 과정에서 선택과 배제, 변성을 이끌기도 한다. 김범준의 경우 막은 이쪽과 저쪽을 완벽하게 차단하기 보다는 가릴 것은 가리면서 필요한 부분만을 통하게 하거나 심리적 변성이 일어나도록 하는 기능을 한다. 나무는 막에 드리워져 그림자(shadow)가 되고 작가의 눈과 신체는 막으로 쳐진 그늘(shade) 속으로 들어가게 된다. 그 그늘은 자연과는 분리된 세계로 안내하는 현관(玄關, 건축물 속의 어둠의 국경, 다니자키 준이치로谷崎潤一郞가 말한바, 자연과 분리된 인공과 문명의 공간으로 안내하는 그늘의 통로)이 되어 내면적인 심리적 개안(開眼)을 촉발케 한다.

나무는 자연(Nature)이다. 작가는 자연에 무용(無用)의 공(工)을 더하는 아티스트(Artist)다. 자연(Natural) 속의 나무를 인공(Artificial)의 나무로 변성하여 조형적 질서의 상태로 안착시켜 심리적 공명을 이끌어내는 것이 그의 작업과정의 전모다.

자연의 나무와 작품의 나무 사이에 여러 겹의 막이 존재한다. 마찬가지로 장소 속 자연의 나무와 공간 속 개념의 나무 사이에도 막이 존재한다. 막막한 공간 속에 언어로 존재하는 개념으로서의 나무는 막의 겹들을 하나하나 통과하면서 차원을 달리하거나 변성되면서 작가가 원하는 조형적 질서의 상태로 점점 수렴(convergence)되어간다. 작가 특유의 수렴과정과 결과가 작품의 개성이요 요체가 될 것이다.

김범준의 작품에는 차원을 달리하는 나무들의 집합이 있다. 플라톤식으로 말하면 우선 원인과 결과가 공시성(共時性 synchronicity)을 갖는 즉, 시간의 부재(不在)를 통해 영원성을 갖는 이데아로서의 나무(tree)가 있다. 그리고 자연이라는 ‘장소’ 속에서 원인과 결과가 통시성(通時性 diachronicity)을 가지는 동안 생성과 소멸을 반복하며 구체적인 현상(現象)으로서 존재하며 작가의 지각에 감수되는 나무(a tree)가 있다. 그리고 또 하나 작가가 구현하려는, 공중(公衆) 모두의 공감을 얻는 최종적인 작품으로서의 바로 그 나무(the tree)가 있다.

이렇듯 이데아의 나무가 작품 속의 나무가 되기까지 여러 겹의 막들을 통과해야만 한다. 김범준은 이 막들의 존재와 특성을 분명하게 의식하고 있으며 작품의 개성을 유도하기 위해 경우에 따라 각기 다른 기능의 막들을 배치하고 있다.

이데아의 나무(tree)는 개념 혹은 인식의 나무라 해도 좋다. 여기에는 색이나 빛, 질감, 물성이 없다. 그냥 ‘나무’라는 명사(名詞)의 언어적 규정으로 표현된다.(詞는 공간 속에서 존재하는 말씀이다) 언어의 범주를 떠나 굳이 형태를 띠며 부풀어오를 수 있다면 건 기하학적인 최소한의 선으로 표현될 수가 있다. 나무임을 표명하는 선들의 집합은 좌표 속의 일정한 위치를 점하는 점의 연결을 통해 균질공간(universal space) 속에 수학적인 질서로 자리잡을 수 있다. 근대의 시작을 알리는 14세기 이탈리아 미술에서 선(線) 중심의 디제뇨(disegno)가 색채(色彩) 중심의 콜로레(colore) 보다 우월한 미적가치를 지녔다고 인식되는 것은 원인과 결과가 동시성을 갖는 기하학적 선의 영원성과 관련되어 있다고 할 수도 있다.

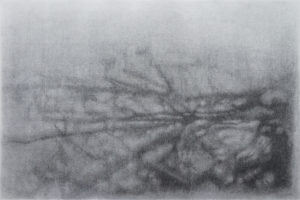

인간의 지각으로 포착되는 장소 속의 구체적인 나무(a tree)가 있다. 사(辭)로서의 나무다.(辭는 장소 속에서 존재하는 이름이다) 이 나무는 색, 질감, 물성 등을 갖고 있으며 바람에 흔들리기도 한다. 살아있는 생명체로서의 나무, 태어나고 죽어가는 사건으로서의 나무다. 시각(視覺)을 위시한 오감으로 포착되는 나무다. 그런데 김범준은 작가와 구체적인 나무 사이에 심리적이고 감각적인 막을 하나 두려 한다.

그 막으로 인해 원거리 감각인 시각은 어느 정도 약화된다. 시각의 약화와 함께 시각적인 마주섬(Gegenstand)의 팽팽한 긴장 또한 와해된다. 그리고 대상은 촉각처럼 근접하거나 미각이나 후각처럼 작가의 내면 깊숙한 곳으로 스며들어와 버린 듯한 감각으로 변성된다. 공간의 나무에서 장소의 나무로 그리고 조형의 나무를 거쳐 필경 심리의 나무로 수렴되어간다. 자연의 질서 속에서 나무 혹은 숲이 지녔던 원래의 형태는 과감하게 생략된다. 대신 그 자리에 조형의 질서가 돋아난다. 여기까지가 그의 드로잉 작업이다.

김범준은 이 드로잉을 원화로 하여 판화작업을 한다. 김범준이 주력하는 판화는 검 프린트(gum print)다. 검 프린트는 19세기 중엽의 초기 사진기법이다. 초기의 사진술은 그 이전의 전통적인 판화를 닮으려고 했는데, 검 프린트에서 그 흔적이 농후하게 보인다. 검 프린트는 사진, 페인팅, 판화 이 셋의 DNA를 공유하고 있다.

프린팅의 작업에서도 막은 개입한다. 필름이라는 막에 현상(現像)된 드로잉의 이미지는 막을 통과하는 빛에 의해 지지체에 전사(轉寫, transcription)된다.

상(像)을 지지체로 옮겨(寫) 정착시킨다는 점에서 검 프린트는 사진(寫眞)을 닮았다. 수용성인 아라비아 고무에 역시 수용성인 수채화물감(수용성 안료와 아라비아 고무의 결합체)을 섞고, 중크롬산염을 첨가하여 이를 종이(지지체) 위에 도포한 다음 건조 후 상(像, 이미지)가 담긴 필름을 통한 일정량의 빛을 투사한다. 노광이 된 부분은 경화와 함께 지지체 위에 착색이 되고 그렇지 않은 부분은 경화가 진행되지 않아 지지체의 도포층을 물로 세척할 때, 도포층이 씻겨져 나와서 지지체의 표면은 그대로 밝은 면으로 남게 된다. 흑백 사진의 인화작업과 마찬가지로 필름과 반전된 명암의 이미지가 지지체 위에서 드러나게 하는 게 검 프린트의 프로세스다. 검 프린트는 단색판으로 끝나지 않고 대개는 여러 도포층 즉 여러 색층의 레이어를 거듭하여 풍부한 색조를 유도해낸다. 레이어가 거듭되면서 작업에 시간성이 개입하게 된다.

이때 수채화 물감의 칼라와 물성의 선택은 작가의 고유한 권한이다. 이어지는 다음 단계의 레이어를 의식하여 일정 부분은 경화의 진행을 막기 위해 색면을 씻어 지지체 본래의 상태로 남겨두기도 한다. 이 경우 원판의 충실한 재현이라는 판화의 일반적인 룰이 깨진다. 이런 점은 페인팅을 많이 닮았다. 판화는 상수(constant)를 중시한다. 상수적인 절대성을 갖는 판의 요구를 종이라는 지지체가 충실하게 받아들이는 것을 미덕으로 삼는다. 그러나 검 프린트의 경우 페인팅을 방불케 할 정도로 색채의 도포에 있어 작가의 일인칭적 개입이 허용되는 변수적인(variable) 요소가 너무나 많다. 그러면서도 연속적으로 다른 색면을 도포하고 노광을 거듭하며 인화를 해나가는 일은 판을 거듭 올려나가며 색층을 더해가는 전통적인 다색판화의 과정과 같다.

이 모든 과정에 개입하는 것은 빛과 그림자다. 빛과 그림자는 그의 작업의 중요한 도구이자 동시에 주제라고 할 수가 있다. 작품 속의 나무가 비록 소극적이나마 색채를 띠고는 있지만 그림자(shadow)의 기미가 강하게 보임은 이런 이유에서다. 그림자이면서도 명암이 분명한 노골적인 그림자는 아니다. 이는 작업이라는 장소성을 그늘(shade)이라는 인위적 장치 속으로 배치했기 때문이다. 그늘 속의 그림자는 그림자를 만든 원래의 사물과는 물리적으로 심리적으로도 동떨어진 지경의, 아트라는 인위의 지경에서 은근하게 돋아나는 낯선 그림자다.

그 그림자는 나무와 숲 전체의 충실한 전사가 아니다. 여러 겹의 막을 통과하면서 간결한 조형적 질서로 재구성된 그림자다. 강렬한 햇볕 아래 선 자연 속의 나무라는 노골적인 상황이 빚어내는 그림자가 아니라 그 나무들을 그늘의 상태로 끌어낸 다음 부드럽고 섬세한 그라데이션의 빛과 그림자를 인화의 세척과정 중 물 속에서 깨워낸다. 물에 푹 담긴 지지체의 도포면에서 경화가 되지 않는 수채화물감과 아라비아 고무는 드디어 풀어져 나가며 빛을 뿜어낸다. 종교적 침례(浸禮)에 비견할만하다.

그의 판화 속의 빛과 그림자는 이러한 침례과정을 거친 이미지들이다. 필름의 현상(現像)과 아라비아 고무와 수채화물감의 감광에서 안료라는 물성의 현상(現象, 상의 드러남, phenomenon) 속에서 태어난 빛이다. 이데아에서 검 프린트까지 여러 겹의 막을 거쳐 진행된 과정의 끝은 결국 빛의 탄생이다. 그의 작품 속 나무는 선이 없는 대신 빛의 껍질로 뒤덮였다.

작가의 심상 속에서 그 빛은 영원을 희구하는 빛이다. 이데아와 현상 사이의 막, 현상과 조형 사이의 막 등 여러 겹의 막들을 다 헤치고 원래의 나무(tree)로 나아가려 하는 빛이다. 근대의 시작에서 기하학적인 선이 담당했던 영원의 표현을 몇세기가 지난 2020년 오늘, 빛으로 구현하려 하는 게 그가 추구하는 작업의 본령일지도 모른다.